この文書は、現在(2024年7月時点)において各出版社から発行されている国語辞典の種類と選び方を説明したものです。あくまでも一個人の私見ですので、書店で実物を手に取って比較されることをおすすめしますが、国語辞典を選ぶ参考になれば幸いです。

国語辞典にはそれぞれ特徴があり、優劣を付けられるものではないが、用途や重視する部分によって最適なものは違ってくる。ここでは各辞書の特徴を感じやすい観点を大きく3つ挙げる。

辞書の違いとしてまず分かりやすいのが、収録語の傾向。現在ひろく使われている和語や漢語、外来語はどの辞書にも概ね載っている。しかし廃語(死語)を改訂で取り除いたり、古語(江戸時代以前の言葉)や百科語(商標や人名などの固有名詞)を扱わない辞書もある。新しい辞書であれば、新語や新用法の収録も見どころ。

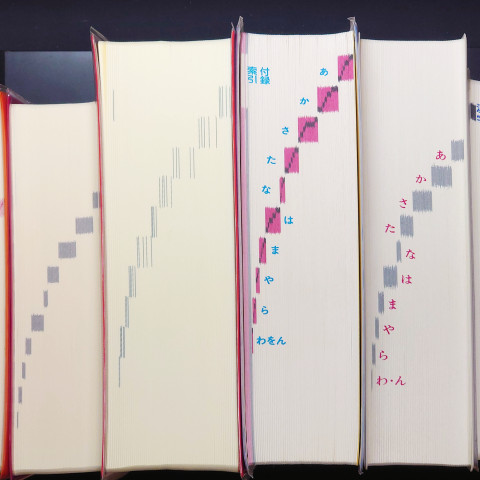

語が載っていても探しづらければ、載っていないのと同じこと。語の見つけやすさは、紙の辞書において非常に重要となる。

語釈とは言葉の説明書きのことで、いわば国語辞典の本分。自分が知っていて、どの辞書にも載っている語を引き比べると、辞書ごとの特徴を掴みやすい。

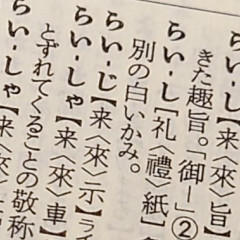

なお小型辞典における語釈の順番は、先に現代の一般的な意味が示され、つぎに場面の限定される意味、最後に最近の用法や俗語としての説明がなされる傾向がある。中型辞典の場合は、言葉が使われてきた歴史順、つまり古い意味から順番に語釈が書かれたものもある。

語釈と共に注目したいのが用例だ。用例とは、その語を使った文例のこと。言葉の使い方を示すための作例の場合もあれば、いつから使われているかわかる典拠を示している場合もある。

言葉だけでは解りづらいと思われる語には、絵図が加えられている辞書もある。

国語辞典とは、社会に存在するひとつひとつの言葉について、どのような意味で使われてきたか、もしくは使われているかを専門家が調べて「説明」を示したものである。なお国語辞典は語の「定義」を示すものではない。社会に存在する語が主体であって、その語を説き明かすものである。

辞典によって語の説明の仕方は様々で、改訂によって説明にも変化がある。また収録語の多い辞書が、収録語の少ない辞書の項目を全て含んでいるわけでもない。一冊を大事に使うのも否定しないが、できればもう一冊二冊、性格や規模の違う辞書を持っておくと良い。

知らない言葉を調べるときには、辞書が複数あれば単純に項目を見つけられる確率が高まる。そして、説明の仕方や重点が異なる辞書を読み比べることで、イメージのつきやすい説明や、文脈に沿った説明に出会う確率が高まる。

例えば最新の雑誌やネット記事などを読むならば、新語や新用法に強い辞書が役立つだろう。一方で明治時代の文学を読むならば、やや古い言葉に強い辞書が役立つ。

また自身が書いたり話したりする言葉を確かめるときには、誤用や書き分け、漢字表記に詳しい辞書が役立つ。新語や新用法が載っている辞書はもちろん、載っていない辞書も見比べることで、まだ一般的ではなさそうだから別の言葉に置き換えようか、補足して使おうか、といった判断の材料にもなる。

一般的な書籍では、出版年月の違いにより「版」が変わっても誤字脱字の訂正などが主で、内容はほとんど変わらない。一方で辞書の場合は、数年ごとに改訂が行われ、改訂によって版が変わる。つまり内容やレイアウトが変更されているので、版が違えば別物と考えたほうが良い。辞書の内容を引用する際は、出典に「第○版」のように版数まで明記したほうが適切だ。辞書によっては「刷」(増刷)で微修正が行われることもある。

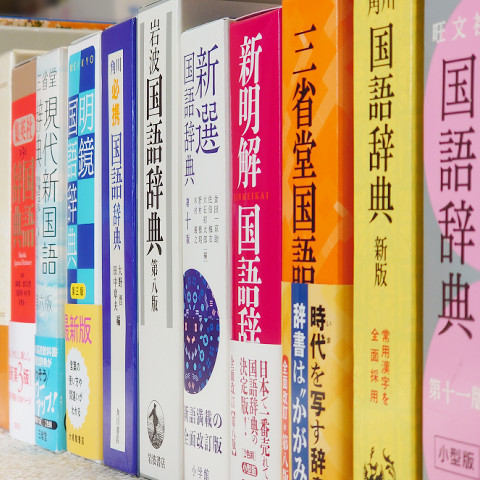

手頃な大きさで中学生または高校生から社会人まで広く使える、一般的な国語辞典。B6判程度で1800ページ前後、収録語数が7~10万程度のものが多い。同内容で判(大きさ)違いの小型版、大字版を併売する辞書も多い。

以下、各辞書を最新版の発売が新しい順に掲げる。この項では手持ちの実際の国語辞典を調査した上で、「収録語の傾向」「語の探しやすさ」「語釈の傾向」の観点で詳細を記載している。独断と偏見によるものだが、各辞書の雰囲気を感じ取って戴けたらと思う。

| 書名 | 発行年(版) | 出版社 | 収録語数 | 歴かな | 発音表記 | 基本語表示 | 漢字字典 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 旺文社国語辞典 | 2023年(第12版) | 旺文社 | 85,000 | 和語,漢語 | なし | なし | 旧字,読み,字義,筆順 |

| 新選国語辞典 | 2022年(第10版) | 小学館 | 93,910 | 和語 | カナ | なし | 旧字,読み(巻末) |

| 三省堂国語辞典 | 2022年(第8版) | 三省堂 | 84,000 | 和語 | 記号 | あり | 旧字,読み(巻末) |

| 明鏡国語辞典 | 2021年(第3版) | 大修館書店 | 73,000 | 和語,漢語 | なし | なし | 難読語の読み(巻末) |

| 新明解国語辞典 | 2020年(第8版) | 三省堂 | 79,000 | 和語,漢語 | 番号 | あり | 字義 |

| 岩波国語辞典 | 2019年(第8版) | 岩波書店 | 67,000 | 和語 | なし | なし | 旧字,読み,字義 |

| 集英社国語辞典 | 2012年(第3版) | 集英社 | 95,000 | 和語 | カナ | あり | 旧字,JIS,読み,字義 |

小型ながら高校生の学習用から一般利用にも耐える、多機能な辞書。

10年ぶりの改訂版として2023年10月に発売。物事の始まりを解説する「はじめて」欄が追加された。古語や人名を多く立項し、語源や参考情報などの補足も豊富。絵図があり、単漢字は筆順まで掲載するなど、学生の利用に配慮。

通常版の外装は真っ白い背景に青い円、小型版はピンク色の円が特徴。小さい文字が読めるなら、同型辞書で最小の小型版が便利。書籍版はアプリ版(Android用,iOS用)を無料で利用できるライセンスつき。アプリ版では独自に、評論文で頻出する語と解説が書き下ろされた「評論文キーワード」を閲覧できる。

冒頭凡例で「国語の学習および日常の言語生活に役立つように」作ったとある。書籍の帯には新語の一例として「エシカル、減災、サステナブル、人流、知財、ルッキズム、レジリエンス、BYOD、DX、VAR…」と記載あり。外来語はエッセンシャルワーカー、ルーチンもある。古語に強く「いづ」「しし(肉,獣)」「やむごとなし」を掲載。百科語も第11版から増補され、iPS細胞、IPアドレス、IP電話、オールディーズが載る。シズルは無し。アイビールックはアイビースタイルで立項。着メロ、ファミコンはあり、ゆるキャラは無い。人名に強く、聖徳太子、福沢諭吉、ペリー、エジソンのほかピカソなどが載る。夏目漱石の『こころ』など著名な書名も。見出し語と並んで常用漢字2,136字、人名用漢字863字を収録し、筆順や人名読みまで載った漢字字典を兼ねる。

小口のインデックスは行ごとの印に「あかさ…」を示す。見出し語は太い明朝体(アンチック体)で統一され探しやすい。3字以上の語で始まる複合語は追い込み項目となるが、改行して「―」で始まるので見つけやすい。「こころ」のように複合語が多数の場合は「こころがけ」のように通常の見出しで探せる。「あはれ」が「あわれ」に誘導すべく立項され、古語を歴史的かなづかいで引ける配慮が見受けられる。大判焼きの立項はなく、なんばんにトウモロコシの記載は無い。「とる」は漢字の使い分けで見出しを分ける。巻末に難読語一覧を備える。

生物の説明は学術的で、例えばニワトリは「キジ科の家禽。原種は東南アジアの野鶏。…」といった感じ。桜も学術的、黒船は史実のみ。「こだわる」の第二義に「(よい意味で)細かい差異も軽視せず、徹底的に追求する」と記載。「あわれ」には古語用法が詳しく載る。「とる」等には中心義が設けられ「それまで自分のものでなかったものを…」と説明し、語の基本的な意味を説明する。語用法の変遷も詳細で、例えば「全然」の使われ方の変化については8行に及ぶ。レイアウトは、2色刷りながら赤色(濃いピンク色)の使い方が控えめで、落ち着いた見た目。

国語で必要な古語や百科語も収録しており、中高生の学習用辞典としても役立つ辞書。

最近の社会情勢で広まった新語・新用法も収録。古語を立項するほか、図版も多い。強く読む字が表記されたアクセント表記が分かりやすい。季語も記載。簡易な漢字情報を巻末に掲載。

通常版が他の小型版と同じ大きさで、『ワイド版』が実は標準的なB6判。よく持ち歩くなら通常版、大きな文字で読みたければワイド版を選ぼう。

「収めた語の範囲」によれば「一般社会生活用、および学習用」として「中学校・高等学校の国語科の学習に必要な基本的な古語」「日本のおもな文学作品・作家名、歴史上の基本的な事柄、国名・地域名など」「接頭語・接尾語・造語成分等の語の構成要素、また、おもな慣用句・ことわざを含む連語の類。さらに、派生語などの類。一部の方言」を収録。最終ページにある収録語の内訳によると古語は4899語、固有名詞1588語。しし(獣,肉)を立項し、出づ、やむごとなしを古語のまま引ける見出し語を立項。古語にも充分対応しており、旧来からの言葉の連続性も感じやすい。人名は、聖徳太子や福沢諭吉を載せる一方、ペリーやエジソンは無い。夏目漱石など日本の作家名はある。

インデックスは赤い目印に「あかさ…」が振られていて見当を付けやすい。漢字字典は巻末にまとまっている。見出し語の書体が、和語と外来語はアンチック体、漢語はゴシック体、と語の種類で違う。語の種類は区別しやすいが、語を探すときは若干見づらいかも。追い込み項目は赤い線で始まっており見つけやすい。

生物は、簡略な科学的説明のあと実際的が説明があり、人とどんな関わりを持っているかが分かりやすい。例えば鶏は「キジ科の鳥。古くから飼育され、卵や肉は食用」。収録語数が多い小型辞典の制約か、桜の説明は割合あっさりで、黒船も史実のみ。こだわるの語釈に厳選や追究の意は見られず、「こだわり」の項に「商品の製作や購入についての強い自己主張」とあり、やや違和感。レイアウトは、アクセント表記や語釈の番号が赤で、比較的大人しく、見やすい。絵図が豊かで、例えば気象の「前線」の図は立体的で解りやすい。

今の言葉がすんなりと分かる辞書。語釈が平易で絵図もあり、中学生でも親しみやすい。

新語にとても強く、新用法も詳しく収録。日常で使う言葉がよく把握されている。強く読む部分に記号が記され、アクセントの把握も簡単。[!]マークの補足を拾い読みするだけでも役立つ。

小型版、大字版もある。他の辞書の小型版に比べると、書体が良いのか小型版でも語釈の文字が読みやすい。大字版の書名は『大きな活字の三省堂国語辞典 第八版』。通称「三国(さんこく)」。

辞書冒頭の凡例に「特に、ここ五十年の間によく使われ、今後も使われるであろうことばに重点」「現代の私たちが接する機会の多いことば」とある。実際、他の辞書にある新語は当然として、新用法までを数多く収録。古語は少ない。人名は無い。若者文化や漫画由来語にも目配りし「ボカロ」や「どこでもドア」まで載せている辞書は珍しい。なお「ファミコン」は第6版(2008年)以降で削除されており語の廃れにも敏感。

小口のインデックスには「あかさ…」が振られ、さらに段ごとに印が濃く付き、見当を付けやすい。追い込み項目は、赤い丸印に続けて例えば「こころがけ」と省略せずに記載されており見つけやすい。意味が多様な和語は、例えば「とる」なら「取る、捕る、執る、…」と漢字の使い分けで見出しが分かれている。

想像しやすく、時には情景まで豊か。鶏を「たまご・肉をとるために飼う鳥。頭に赤いとさか~」と説明。桜には「散りぎわが いさぎよい」「花見の対象」と記述され、文化的側面の理解を助ける。黒船には、史実のほか「外国からの圧倒的な勢力のたとえ」とも触れる。こだわるの語釈は「そればかりを(いつまでも)気にする」のほか「つきつめて よく考える」「自分の好みを深く追い求める」を1980年代からの用法として記述。新用法の扱いも早く、例えばここ数年見られる「まである」の用法(例:揃えるまである)を「まで」の項で説明。「的を得る」誤用説を覆す記述も。

「三国」は改訂の際に、比較的はやく新語を採り入れる一方で、廃語をいち早く取り除く。それだけ出版当時の言葉が色濃く表れている辞典ということでもある。過去の版は古書店やフリマアプリで探すしかないが、どのような言葉が辞書から消えたのかまとめられた書籍『三省堂国語辞典から 消えたことば辞典』が2023年4月に三省堂から発売された。体裁は辞典ではなく単行本であるが、過去の言葉に目を向けた興味深い本だ。

「三国」の前身である「明解国語辞典」(1943年刊)の刊行以来、歴代の改訂で削除された語から1,000語が選ばれ、掲載当時の語釈と現在の補足がある。目次を兼ねた巻末の削除語一覧には、さらに1,000語がリストアップされている。

言葉を読むだけでなく、正しく書きたいときにも役立つ辞書。辞書に不慣れでも使いやすい構成。

デザインやレイアウトには2色刷りを活かしたきめ細かい気配りがみられる。言葉の使い分けを丁寧に説明し、最近の用法だけでなく、明治期の古風な用法にも言及。語にまつわる多様な情報や、常用外の漢字も積極的に載せる。誤用に比較的厳しく、間違いのない言葉選びの助けになる。絵図は無い。

2020年刊だけありSDGsやサスティナビリティーといった社会語のほか、報連相やリスケなどのビジネス語も収録。「出づ」「しし」は載り、「やむごとなし」は無いが「やんごとない」は載るので、古語も探せなくはない。百科語は「iPS細胞」「ファミコン」が無いが、そこそこ収録。人名は無い。

小口インデックスは行を赤色、さらに段を黒色で示しており見当を付けやすい。複合語も見出し語として立項しており、視線を大きく移動させずに探せる。見出し語の書体は太ゴシックで統一されている。歴史的かなづかいでの立項は無し。「大判焼き」は誘導見出しあり、「なんばん」はトウガラシの別名とあるがトウモロコシへの言及は無し。同じ和語はまとめて解説するが、意味ごとに必ず漢字を示している。和語の歴史的かなづかいだけでなく、漢語の字音仮名遣も載せる。また「辯護」のように当用漢字以前の用字を多く併記しているのも特徴。見出し語の漢字で画数が多い字は、改めてその下に大きく示されている。

使い分けに詳しく、例えば「移動」の項で「移動する/させる」の使い方の違いを記載。語により[品格]欄を設け、改まった文で使える類語と用例を示す。「的を得る」は誤用と言い切るなど、用法に厳しい印象。「こだわる」には拘泥のほかに、追求するというプラス評価の意味、物事が素直に進まないという古風な意味まで載る。「とる」の語釈は1ページ半に及ぶが、赤い帯で意味が大別されており、読みやすく理解しやすい。語釈に細めの角ゴシック体を採用しており、スマホに慣れた目には読みやすい。

丁寧な語釈が多く、言葉を深く考えさせられる辞書。辞書自体の言葉遣いが、専門書のような雰囲気。

手早い理解には向かないが、読めば確かにそうだと思わせる深さがある。評論で使いやすい、社会や政治をチクリと批判するような用例も。絵図は無い。

通常版は赤色の外装だが、同じ内容で外装の色が違う青版、白版がある。小型版は赤色のみ(外装中央下部に【小型版】の表記がある)。大型版は『大きな活字の新明解国語辞典 第八版』。通称「新明国(しんめいこく)」。「新解(しんかい)さん」とも親しまれる。購入特典でWeb版辞書「ことまな+」に対応しており、スマホ等でも無料で利用できる。

現代語が中心だが、日常的な口語表現よりも新聞などの論説文に使われる語や用法を主軸とする。エッセンシャルワーカーの立項はないが、エッセンシャルの語釈に用例と説明がある。ルーティンはルーチンで立項。古語は「いづ(いず)」は無し、「しし」は肉と説明、「やむごとなし」は無いが「やんごとない」はある。百科語もそこそこ収録。例えば、IPアドレス、iPS細胞、アイビールック、ゆるキャラ、着メロ、ファミコンがあり、一方でシズルやオールディーズは無い。人名は無し。

小口のインデックスは昔ながらで、行ごとの印のみ。追い込み項目は、見出し語と同じゴシック体だが「―」で始まるので、注意深く探す必要がある。「大判焼き」の立項は無し(「今川焼き」はある)。「なんばん」には近畿や中部でトウモロコシと呼ぶとの説明がある。巻頭のほうに漢字索引があり、画数から漢字とその読みを調べられる。

用いる「てにをは」の説明があるのが特徴。漢字の使い分けは強調せず、[表記]として意味ごとの用字や、旧字の説明を付記する。アクセントの分析が詳細だが、示された数字を巻末の一覧で参照する形のため、把握には慣れを要する。ニワトリは「〔庭鳥の意〕卵や肉を食用にするために飼う鳥 …」と実際的。桜を「春、一面に美しく咲く…」と情景つきで説明。黒船は史実のみ記載。ツアーに巡業の意味が載っていない。一方「こだわる」の二番目の語釈に「他人はどう評価しようが、その人にとっては意義のあることだと考え、その物事に深い思い入れをする」と記述し、用例に「材料(鮮度・品質・本物の味・天然のアユ)に―」とまである。この詳しさが新明国の持ち味。紙面の色使いは大人しく、たまに2色刷りなのを忘れるほど。図版は一切なし。

文学を読む際にも役立つ、語釈がシンプルで的確な辞書。社会人が持つ一冊として最適。

語釈の最後に▽で始まる補足説明として、慣用読みの旨や語源など多様な一口情報を掲載。ひたすら黒い文字が続く無骨なレイアウトだが、読みやすい明朝体が使われ、読書や書き物をいたずらに妨げることのない脇役に徹した作り。新語や俗語の掲載には慎重だが、最近の用法への目配りは見受けられる。絵図は無い。正統派の国語辞典という印象。

序文や凡例によれば、明治時代の後半からを念頭に、日常生活で必要な外来語、文語、雅語、成句なども多く取り入れた、とある。コロナ騒動前年の発行だからエッセンシャルワーカーは無い。ルーチンはある。古語は、いづ(出ず)は無し、しし(獣)が立項され▽に「もと、けものの肉の意」に補足あり、やむごとなしは無いが「やんごとない」はある。百科語は、IPアドレス、iPS細胞、オールディーズはあり、シズル、アイビールックは無い。着メロはあり、ゆるキャラやファミコンは無い。人名は無し。

小口のインデックスには「あかさ…」が振られている。見出し語は太い明朝体(アンチック体)で見やすい。「こころがけ」も通常の見出しで立項。「いんがおうほう」は「いんが」の追い込み項目で、「―おうほう」と示される。歴史的かなづかいや別名の立項は見当たらない。「とる」はひとつの見出しで載せ、漢字の使い分けと共に意味を載せる。見出し語に単漢字が載っており、旧字、読み、意味、用例が添えられる。巻末に漢字の読み方一覧を掲載し、この表に対する部首索引、総画索引を備える。

簡潔ながら時に豊かで最近の用法まで目配りした語釈。生物は実際的に説明し、例えば鶏を「古くから飼い慣らされている~」で始める。桜の説明が豊かで、平安時代以降「花」と言えば桜を指すことが多い、散り際の潔さから武士道の象徴ともされた、とまで記載。黒船は史実のみ。こだわるの近頃の用法として「特別の思い入れがある」と説明。同社の『広辞苑』も参照しているのか「オールディーズ」を1950~60年代の英語のポピュラーソングと明確に説明している小型辞書は珍しい。

小型辞典の大きさながら漢字字典と百科事典を兼ねた国語辞典。

中型辞典のような情報量だが持ったまま引ける重さ。様々な物事の正確な概要が手軽にわかる。古語にも強く、カタカナ語も2012年刊にしては妥当な印象。絵図が多く載る。岩波と同様に▽で参考情報を示している。黒1色だが読みやすい書体。巻末付録が充実しており、国語の概要を解説した読み物もある。

序文によれば現代語を中心に、古語、一部の方言、社会語、百科項目を収録しているとある。2012年刊ゆえ新語はやや弱い。ただ「エッセンシャルワーカー」はないがエッセンシャルはある。ルーチンはもちろん、ルーティンも参照項目として立項。古語にも強く、出づ(出ず)、しし(肉,獣)、やむごとなし(やんごとない)を立項。アイビールック、オールディーズ、着メロ、ファミコンはあるが、IPアドレス、iPS細胞、シズル、ゆるキャラは無い。百科事典を兼ねるというだけあり小型辞典ながら人名が豊富に収録される。聖徳太子、福沢諭吉、ペリー、エジソンのほか、ピカソ、田中角栄、福田恆存、(スティーブ)ジョブズなども。旺文社と同じく、夏目漱石の『こころ』など著名な書名も収録し、概略が解る。

小口のインデックスは広辞苑と同じ方式で、字ごとに10ページ分だけ印がついている。使い始めはやや慣れを要するかも。追い込み項目は「―」で始まる。「こころがけ」などは通常の見出し。「あはれ」は「あわれ」の参照項目として立項。大判焼きは無し。なんばんにトウモロコシの記載は無い。「とる」は一つの見出しにまとめられ、漢字の使い分けごとに語釈が並ぶ。巻末に、部首ごとに漢字が並び6360字の読みを探せる漢字表を備える。見出し語と並んで単漢字を掲載し、旧字、JIS区点コード、JIS16進コード、読み、意味、熟語を表記。

生物は百科事典のように学術的な説明で、ニワトリは「キジ科の鳥。古くから飼育され、食肉用のコーチン種・ブラマ種、採卵用の…」と記述。桜の説明は8行に及び、情景の記述はないが用途が詳細に書かれる。黒船は史実のみ。「こだわり」は近年の肯定的な用法にも言及。「あわれ」には趣ある様子という古語用法も記載。強く読む字を示したアクセント表記あり。

『角川国語辞典 新版』は、現在も増刷されている国語辞典で唯一、常用漢字(正確には1946年に内閣告示となった当用漢字)以前に出版物で普及していた漢字、いわゆる旧字体が見出し語に数多く併記されている。例えば「くる」には「来〈來〉る」、「こくご」には「国〈國〉語」とある。また、常用漢字では「弁」に統合されている「べん(弁・辯・辨・瓣)」の語釈は、漢字ごとに分けて記述され、それぞれの意味がわかりやすい。常用漢字は漢字の意味を無視した書き換えが多々あるため、この辞書を使えば本来の漢字への理解が深まるだろう。ただし例えば「強」に対する「强」のような、旧活字でよく見られた異体字までは載っていないことがある。

巻末付録の「画引き難音難訓検索」を使えば、読み方が判らない漢字からも読み方を探せるので、とにかく旧字で困ったらこの辞書が役立つ。また和語だけでなく漢語にも歴史的仮名づかい(旧かなづかい)が載っているため、旧字・歴史的仮名づかいでどう書くのか調べるにも都合がよい。加えて、鼻濁音までわかるアクセント表記や、活用語の文語形も記載されるなど、類書に無い「渋い」特徴が多い。

このような特徴に加えて、他の辞書の小型版と同じサイズで厚みもやや薄く、手元に置いておきやすい辞書といえる。また、茶色い外箱でやや大きい判型(帯に新装版と表記あり)もあり、そちらのほうが文字は見やすい。

ただし当ページで番外編にした大きな理由が一点ある。どうも1969年の初版から語釈が変わっていないらしく、1981年に常用漢字(当用漢字のマイナーチェンジ)に対応した他は、内容が古いのだ。また角川書店の辞書の特徴なのか、他社の辞書と「版」の概念が異なり、「刷」の記載が無く増刷で版の数字が増える。例えば手元に1994年の396版があるが、「ハレー彗星」の語釈は「次は一九八六年」のままといった具合だ。こうした性格を知った上で使うならば、手に入りやすい貴重な資料となる。

明治文学にも見られる近代の文章は、古文と呼ぶには余りに新しすぎるもので、現代文と捉えるのが妥当だろう。しかし旧字や歴史的かなづかい(旧かなづかい)といった用字の違いがある。読めない旧字は、漢字の部首検索が付録にある国語辞典、もしくは漢和辞典や漢字辞典を使って、部首から調べるのが早いだろう。一方、歴史的かなづかいで書かれた和語を調べるには、現代仮名遣いに置き換えて見出し語を探す必要がある。

しかし新潮社の『新潮国語辞典 現代語・古語』であれば、「おもひ(思い)」「ゐる(居る)」「をがむ(拝む)」など主要な語の歴史的かなづかいでも見出し語が立てられている。歴史的かなづかいに不慣れでも、そのまま引けば現代仮名遣いの見出しに辿り着ける。古語と現代語をまとめて扱うため公称項目数は約14万5,000。小型辞典以上にして中型辞典以下と特殊な規模の辞書で、最新版の第二版が1995年発行とやや古いこともあり、番外編として紹介するに留めた。しかし歴史的かなづかいの現代文を読む場合には、この辞書が役立つだろう。

(判型はB6よりやや大きい。2444ページ。ISBN:9784107302120)

※『新潮現代国語辞典』とは別物なので注意。

Web記事や社内報など、一般に公開したり公的な性質を帯びる文書を書く際に参考となる書籍がある。国語辞典よりも書き方に特化した内容だ。あくまでも公文書や新聞社内でのガイドラインであるが、わかりやすい言葉遣いで書こうとするのであれば、参考になるだろう。三省堂の『新しい国語表記ハンドブック』は、現在の国語表記に関する内閣告示が一冊で参照できる。共同通信社の『記者ハンドブック』は、法令関連用語集や外国地名の書き方まで含まれ、報道で必要な用字が掴みやすい。

概ね収録語数が20万~30万程度で、分厚くて大きくて重い。百科事典の性質を併せ持ち、一般語だけでなく古語や百科語(専門用語や商標、人名などの固有名詞)を備える。小型辞典が一人一冊なら、中型辞典は一家に一冊といったところ。

25万1千項目を収録。語釈は現代語義から順に載っており、中型辞書ながら親しみやすい。付録ページは国語の歴史が分かる読み物がまとまっている。

25万項目収録。語釈は古い語義から順に載る。付録ページは別冊になっており充実している。文字が大きい机上版は2分冊+付録1冊の構成。

25万項目を収録し、特に固有名詞に強い。パソコンで利用できる便利なDVD-ROMが付属。

「類語・漢和辞典としても利用できる」「約2万語に類語欄を設け表現・発想辞典として」「約3,500の漢字項目では新常用・新人名用漢字に対応」と謳う。俳句で役立つ季語表示あり。漢字の音読みは漢音呉音の別を記載。

国語辞典では珍しい横書き。2分冊でとても重い。現在の大辞泉は、Web版やスマホアプリの「デジタル大辞泉」が本流で、書籍版は道具というより記念品のような印象。紙質は辞書には珍しくツルツルしたもの。

なお2021年9月までに生産されていたものは、付属のDVD-ROM(25万7,000語収録)が最新のパソコン環境では利用できないため、対策品に交換できる。対策品は2021年4月時点の30万4000項目が収録されている。詳しくは公式サイトを参照。

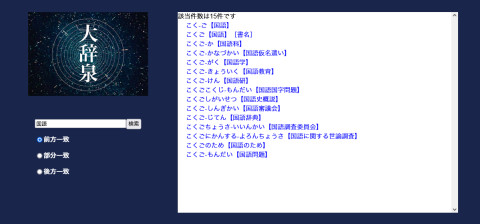

DVD-ROM(対策品)はパソコンにインストールするために利用し、通常はDVDなしでWebブラウザから利用する(ローカル上で動くHTMLで構成されている)。見出し語を前方・後方・部分一致で検索可能。語釈のうちリンク化されている語をクリックするとその語釈が表示される。

他の3種と性格が異なり、50万項目の大型辞典で全13巻ある『日本国語大辞典 第二版』(日国)の内容から30万項目が選び出され、さらに各項目の用例も数を間引くことで、全3冊分にまとめられている。通称「精選日国」。

日国と同じく語釈は古い用法から記載されており、古来から現在までの語の変遷を辿れる。小口のインデックスは漢字索引の画数を示す目印のみ。

3分冊の重い辞書を常用するのは苦労するので、物書堂のiPhoneアプリ版(書籍より断然安い8,000円)もおすすめ。

精選日国の内容を手軽かつ安価に利用する方法として、カシオの電子辞書がある。カシオの電子辞書には、特に「プロフェッショナル」と称される最上級の製品に精選日国が収録されている。精選日国に限らず電子辞書では巻末付録が省かれているが、漢字索引の代わりに漢字の手書き入力による検索ができるため実用上の支障は少ないかと思われる。なにより電子辞書は手帳サイズながら、収録されている他の国語辞典を一挙に検索できる他、音声つきの英語辞書や数多くのコンテンツまで利用でき、大変便利だ。

しかしカシオで「プロフェッショナル」と称される電子辞書は、収録されている辞書が多いこともあって新製品の価格は高価だ。だが精選日国は他の辞書と異なり2006年の発行以来改版されていないため、精選日国を手軽に使いたいという目的に限れば、精選日国が収録されている旧機種の中古品を探すと良いだろう。古いほど液晶画面がやや変色している場合がある点には留意願いたい。

現在、大型国語辞典と呼ばれるものは、小学館の『日本国語大辞典』のみ。

収録語数50万、用例数100万を超える、国語辞典の最高峰。全13巻あり各巻も分厚い。中型辞典にも載っていない古語まで詳細に収録し、語釈も詳しい。価格も相当のため、完全に国語の専門家向け。なかなかポンと買えるものではないが、街の図書館で閲覧できることもある。